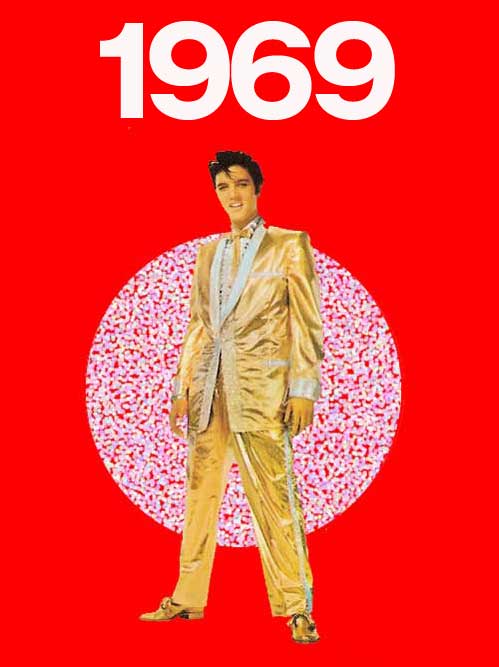

This Time / Suspicious Minds~THE MEMPHIS 1969 ANTHOLOGY

全編にジャズのビートが漂う五木寛之初期の小説「さらばモスクワ愚連隊」の一節に「素晴らしい芸術は素晴らしい魂から生まれるとは限らない」という意味の台詞がある。

「Suspicious Minds~THE MEMPHIS 1969 ANTHOLOGY」のDISC-2の最初の出だしの声を聴いたら、その言葉は声と共に遠くに消え去っていかざるを得ない。----<This Time >エルヴィスの声が楽器よりも先に飛び出す----<愛さずにいられない>を始める前にいつものおふざけで歌われた曲。ほんの僅かしか歌われないが、ここには素晴らしい魂が存在していると確信するだろう。

確信するのに1秒とかからない。カリスマの声から伝わる柔らかい心の感触が聴く者の心を癒していく。声に宿るハグの感触が空間に漂い、聴く者をそっと抱きしめる。それは贅沢な時間。情報が氾濫しゆっくりと過ごす時間が損なわれがちな傾向にある日々、誰もが自分を失いがちになる暮らし、「キミはキミでいいんだよ」ってささやくような声でもある。

<Who Am I? ><Do You Know Who I Am? >や <True Love Travels On A Gravel Road>等など間違いなく、このしなやかな、柔らかい心はそう言ってると確信する。切ない情感がほのかに聴くものの身辺に煙草のけむりのように、しかしその香りはあくまで甘さに包まれながら流れていく。「傷つくのも、傷つけるのもいやだよね」って言ってるようだ。

「Suspicious Minds~THE MEMPHIS 1969 ANTHOLOGY」はエルヴィスに音楽的自信を取り戻させた68年の『NBCTVスペシャル』の後、<From Elvis in Memphis><Back In Memphis>をリリースするために行われた69年1月のセッションを収録したもの。

正式リリースされたテイクとその他のテイクで構成されていて、そのどれもがソウルフルで優しさと強さに満ちている。

それはまるで<Only The Strong Survive /強く生きよう>が具現化されたようなセッションだ。そのプロセスを通じて、エルヴィスに、確かなアイデンティティを思い起させ、歩むべき道標を与えた、真のターニング・ポイントとなったと言えるだろう。

エルヴィス・プレスリーが無意識の内に、類い稀なる才能を封じ込めた幾多の忌わしい「契約」というロックロール史上最大の悲劇に対峙したような結果になったこの歴史的なセッションが行われたのはメンフィスの『アメリカン・スタジオ』。

13才でメンフィスに引っ越し、19才で地元のサン・スタジオに飛び込み、ついに栄光の1956年。母グラディスに「グレイスランド」をプレゼントした、それは「約束の地」での出来事だった。偶然というには余りにも運命的であり、運命とはそんなものだと教えているかのようでもある。

このセッションはこのアルバムに先立って『ザ・メンフィス・レコード』のタイトルで一度リーリースされている。しかし音質がよくなく、オリジナルにはある音がなかったりと、非常に評判の悪いものだった。

THE MEMPHIS 1969 ANTHOLOGYはエルヴィスのアルバムの中でも際立ったもので、そのオリジナルがブルースであれ、カントリーであれ、成熟した形で蘇ったロックンロール・フィリーングによってスタイルは完全にエルヴィスの自然体に昇華された状態を伝えている。エルヴィスとともに、ホルンが、ストリングスが、コーラスが、まるで火の玉のように「絆」となって歌っているようでさえある。

伝記『LAST TRAIN TO MEMPHIS/ エルヴィス登場!!』を出版したピーター・ギュラルニックのライナーノーツを前田絢子さんが翻訳したものが添付されている。その中の一節。

たとえエルヴィス・プレスリーの歌を一度も聴いたことがなかったとしても、その晩に行われた、これら細心の注意が傾けられた23のテークを聴けば、ただ脱帽せざるを得ないだろう。歌は、まったく気取らず、ほとんど透明なまでに雄弁で、単純さの中に静かな自信が込められ、それら全体が、アメリカンのスタイルの特徴であるエレガントで、飾り気のない小さなグループのパッキングによって支えられている。こうして、ほとんど否定しがたい主張ができ上がった。後で、ドラマチックな味付けを添えるために、ホルンとヴォイスがこれにオーヴァーダブされることになる。しかし、最初のテークには、一種の優しさが聞こえてくる。それは、エルヴィスが初めてサム・フィリップスのスタジオを訪れた時を思い起こさせるほどで、熱い憧れと社会的同情とを訴える声が聞こえてくる。ミュージシャンたちには、これが決め手になった。アメリカンのレギュラーで、トランペット奏者のウェイン・ジャクソンは、オーヴァーダブの前にこのセッションを観察していて、こう言った。「彼の歌は、まったくすごい。初めて『イン・ザ・ゲットー』を間いたときは、やたらしみったれた歌だと思っただけだった。それが、参ったよ。すごいんだから。最高だよ」。歌が発展していく過程で、いくつかの小さな修正がほどこされ、エルヴィスは自分の間違いをすぐ認め、進んでそこを直した。その情景を見ていた者は、もしも以後も一貫してエルヴィスが、芸術としてレコーディングに関わることができたとした5、こうなるに違いないという方向をはっきりと見せつけられたものだった。その間もずっと、普段は角のある人物と思われているチップス・モーマンが、おだやかで控えめな態度に終始し、まるでセッション・ミュージシャンとエルヴィスが見事に調整された一つの楽器であるかのように、全員を激励して、セッションを動かし続けた。

「Suspicious Minds」の後、エルヴィス・プレスリーは生き様のようなライブを続けた。時に生気溢れ、時にだらしなく、苦悩し、転がるように生身をさらけ出したライブであり、あの「エルヴィス・オン・ステージ」にとらえられた活気に満ちたパフォーマンスさえ、知る者には手抜きしていると言わせた。「エルヴィスはあんなものじゃないよ。」と。